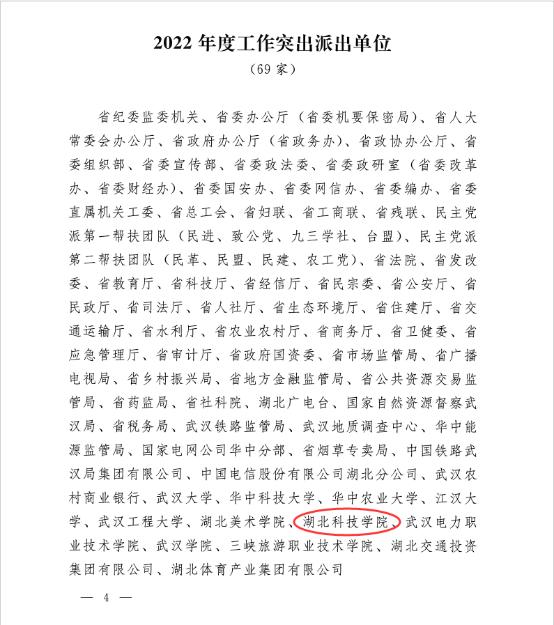

日前,省委组织部、省委农办、省农村农业厅、省乡村振兴局联合发文表彰2022年度省派驻村工作先进集体和先进个人,我校荣获工作突出派出单位。

学校深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署,自2021年7月,与通山县建立定点帮扶关系以来,找准科技兴农、教育助农、文化润农的切入点和共振区,发挥自身优势,举全校之力,精准对接通山县资源禀赋和发展需求,全方位开展全域协同合作,积极探索高校服务乡村振兴的新路径和新模式。

狠抓组织领导,落实帮扶责任“聚合力”

一是建立“党委常委会+校内专题会+校地联席会”工作机制。召开党委常委会2次、校内专题会3次、校地联席会6次,专题研究乡村振兴、定向帮扶工作,校地党政班子开展互访30余次。二是建立“周跟进、月调度、不定期督导”推进机制。与通山县共同成立领导小组和工作专班,各学院按照梳理的65项合作清单深化对接,项目化、工程化、清单化推进全域协同合作。三是建立“校地专干+校内专家+社会校友”人才机制。选派综合素质好的优秀干部赴通山县工作,其中挂职副县长、驻村工作队第一书记、九管会科学研究所所长各一名。

狠抓科教帮扶,发挥智力优势“增活力”

一是推进技术合作。深入开展产学研合作,共建先进机械工程研究中心,筹建通山县博士后工作站1个,与6家企业共同申报市级企校联合创新中心,与唐老农生态茶油公司结对建立研发中心,提高茶油品质和产量。二是推进结对共建。学校基层党支部与通山薄弱村党支部开展结对共建活动10余次,为结对支部送理论、送经验、送政策、送技术、送温暖。三是推进智库研究。瞄准乡村发展热点难点,组织专家学者深入开展乡村振兴问题研究,申报各级科研课题研究20余项。

狠抓能力提升,建强人才队伍“添动力”

一是助力教育发展。为通山县增加国培计划名额24个,与县职教中心签订设立函授站合约,并将10所义务教育学校纳入精准帮扶计划,按照“一校一品”的思路,助力打造区域特色名校,选派124名师范专业大学生到15所初级中学开展为期三个月的顶岗实习支教。二是助力医疗提升。学校医学部拟定支持厦铺镇冷水坪村卫生室建设、指导县人民医院创建三级医院等合作事项12个;招录通山高考应届生村医21名,帮助28名在岗村医函授报名。三是助力人才输送。选派4名博士担任担任通山县中药材、全域旅游、机械制造、油茶产业研究中心顾问。结合人才缺口需求,实行订单式人才培养计划;组织通山县专场校园招聘会,为卫健、教育等9家事业单位提供就业岗位195个。

狠抓产业发展,拓展产业布局“挖潜力”

一是突出产业升级。指导通山县农机装备、电子信息、新型能源、全域旅游等主导产业技术创新和技术改造,帮助龙隐山创建国家4A级旅游景区通过省质量评审,指导通山格宁农业开展优良柑橘、脐橙品种引种栽培试验,推动低洼地柑橘、脐橙抗冻栽培示范与推广、开展柑橘皮精油提取技术研究,并为企业培训员工20余人。二是突出技术创新。先后10多次组织专家教授服务团、党外代表人士服务团、博士科技服务团,深入湖北金鹰生物科技有限公司、湖北玉龙机械有限公司等多家通山企业开展县域经济运行发展与企业技术创新调研,深入了解企业产品研发、生产流程、运营模式、产品销售情况,对产业发展、制造工艺、技术创新、企业文化进行深入指导。三是突出消费帮扶。坚持“以购代捐”,发动学校职工消费帮扶购买通山红薯粉、杨芳特色豆制品、有机大米等农副产品,总价值近60万元;学校7个食堂定向采购通山本土企业的蔬菜、猪肉、面粉、鸡蛋、筷子等产品,协议每年供货近1000万元,自签订协议以来,已供货104.23万元。

狠抓以点带面,推进全域协同“齐发力”

一是深化驻村帮扶。投入和引进帮扶资金98万元帮助冷水坪村壮大村集体经济,使村里集体经济增长近10万元,通过项目申报,争取财政资金2126余万元,打造红色教育基地。二是深化基层共建。推行“一学院对接一乡镇”定点帮扶模式,学校的13个学院与通山县的12个乡镇及九管会进行“面对面”会商,无缝对接,双方自全域合作以来,互动互访20余次。三是深化校地合作。学校与通山县在卫生健康、教育、科技产业、人才智力和党建引领乡村治理等6个方面,设立临床教学基地、合作开发中药材拳头产品等29项合作内容达成共识。

下一步,学校将按照乡村振兴对口帮扶的总体要求,充分发挥人才、科技优势,按照与通山县达成的全域协同合作重点清单,精准对接、共同发力、共同推进,力争结出更多硕果,打造校地合作助力乡村振兴的样板和标杆。